タロッティスト小町が運営している、タロット占い全般のブログです。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

タロット占い師、タロット鑑定師・・・もちろんプロです。を目指す方は、この「絵を観て言葉に、言葉を観て絵に!」ができないと話になりません。

実はこの「絵を観て言葉に、言葉を観て絵に!」は、 皆さんが幼い頃は、しょっちゅうやっていた事なのです。 小学校時代以前です。小学校の3年生ぐらいまでは、簡単にできたはずです。 例えば、雲を眺めますよね。

例えば、雲を眺めますよね。

大人の皆さんは、天気を自動的に連想します。 雨に濡れるのが嫌だからです。 嫌であると同時に、他人に「観られる」ことを意識するからです。

子供の頃は、私は男なので、よく怪獣を連想していました。 あの雲が怪獣、バルタン星人で、あの雲はウルトラマン。 そのときの私の頭の中には、リアルな映像が映し出されていたはずです。 皆さんも同じです。 ウルトラマンがバルタン星人にスペシュウム光線を発射している映像ですね。

しかし社会人に近づくに連れて、そんな連想をしなくなってしまったのです。 だから頭が堅いんですね。柔軟性が無くなっています。 中学校時代から「美術」の授業が始まります。 小学校では「図工」でしたね。

この学校教育が、連想を貧弱にさせる理由の一つとなります。 「美術」の時間では、絵を描かせたり、デッサン、彫刻、美術史などを勉強したはずです。 しかし、両親も学校の担任までも、高校受験に美術は関係無いという理由で蔑ろにします。 ただ内申書だけが問題になるだけです。

中学校時代の美術は、「絵を観ている」のでは無く眺めているに過ぎません。 言い変えれば、単なる描写とも謂えます。 タッチや美術史の変遷には注目しますが、画家がどんな気持ちでこの絵を描いたのか?なんて誰も考えもしません。

中学校時代の美術は、「絵を観ている」のでは無く眺めているに過ぎません。 言い変えれば、単なる描写とも謂えます。 タッチや美術史の変遷には注目しますが、画家がどんな気持ちでこの絵を描いたのか?なんて誰も考えもしません。

皆さんは美術館に行ったことがあるはずです。 しかし、ここでも絵を眺めるだけです。 「この絵は好きだ」「この絵は嫌いだ」程度の感想でしょう。

じっくりと一枚の絵を二時間も三時間も観ている方は、私の記憶では誰もいません。 私は両親に恵まれました。

父は今でいうグラフィックデザイナーです。しかしパソコンが無い時代です。 すべて手書きですね。カラスペンやGペン、カブラペンなどを知っていますか? 私のそばには、絵を描く全ての物がありました。

母は昭和7年生まれで、北海道大学を卒業した才女です。 当時の日本。しかも札幌で、女性が大学を卒業することはあり得ませんでした。 しかも母は文学部で、ロシア文学を専攻していました。 また母は絵も描きます。実際に画家として多くの賞を貰っています。 よって「絵」の見方を生まれながらに知る環境に恵まれていたわけです。

私も図書館と美術館は、毎日のように通っていました。 友達と遊ぶときも、今のようなTVゲームが無いので、虫取りや輪ゴム鉄砲で遊んでいたのを憶えています。 図書館も美術館も自宅から歩いて通える距離でした。

美術館では、1枚の絵をそれこそ3時間も観ていたこともあります。 いろいろな想像を駆け巡らせるんです。 細かな絵の部分にも、画家が敢えて描いた理由があるはずです。 それを小学校の頭でいろいろ連想してきました。 「絵を言葉に。言葉を絵に。」は実は非常に難易度が高い頭の使い方です。

逆にこれができると、受験勉強も楽しくなります。 「歴 史」という授業があります。受験にも必須ですね。 皆さんは、歴史を暗記したはずです。 私は歴史を空想しました。 本能寺の変で織田信長が舞をまった気持ちを想像し、さぞや無念であり、さぞや人生のはかなさを感じたのだろうな?!とか、

史」という授業があります。受験にも必須ですね。 皆さんは、歴史を暗記したはずです。 私は歴史を空想しました。 本能寺の変で織田信長が舞をまった気持ちを想像し、さぞや無念であり、さぞや人生のはかなさを感じたのだろうな?!とか、

ギリシャがペルシャ帝国と闘ったとき、ギリシャ人達は誇りと自由のために、命を懸けたのだろうな?!とか。 歴史が物語のように頭の中で映像として浮かんでいました。

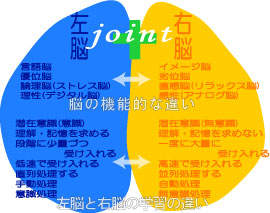

右脳は「ビジュアル」を認識します。音楽など芸術全般は右脳が認識します。 左脳は「言語」を認識します。数学や化学式などもそうですね。 「絵を言葉に」するには、最初に右脳に入ってきたビジ ュアルを、膨らませて映像のように発展させなかえればなりません。 その映像をことばとして表現するのです。

ュアルを、膨らませて映像のように発展させなかえればなりません。 その映像をことばとして表現するのです。

実際に、音楽を皆さんはどのように表現できますか? マーラー交響曲第五番の壮大なイメージをどのように言葉にしますか? 「絵を言葉に」するには、絵や音楽、映画、演劇、文学などが、自分の右脳で実際に映像になっていなければできないのです。 だから、皆さんは絵・音楽・詩・散文・演劇・映画を説明してしまいます。 感想は「面白い」「楽しい」「美しい」・・その逆のことばぐらいしかOUTPUTされてきません。 しかも全て「抽象言語」です。

逆に「言葉を絵に」するのは、比較的容易なはずです。 絵の上手さは別としてです。 それは左脳で、ある「単語」は、ある「意味」を持つと数学的に解釈しているからです。 ここでは経験や知識も役に立ちます。

しかし、やはり「言葉を絵にできても、映像にはできません」 その最大の理由は、本当の意味で「絵」を観た経験が無いことです。 また表現するための道具・・・すなわち「ボキャブラリー」「知識」が少ないことも一因です。

タロットを読むとは、まさに「映像」のように頭に浮かんでいなければなりません。 現実世界は二次元ではありません。三次元であり四次元です。 現実世界は「絵」では無く、「映像」なのです。

タロットを読むとは、まさに「映像」のように頭に浮かんでいなければなりません。 現実世界は二次元ではありません。三次元であり四次元です。 現実世界は「絵」では無く、「映像」なのです。

ならば現実世界の問題や悩みを、アドバイするときも「映像」でなければ矛盾しませんか? 私には多くの友人・知人がいます。 しかし、私は幼い頃から友人・知人を区分していました。 よって、知識力のある者、金持ち、正確に言えばビジネスを知っている者、表現力が豊富な者。 自然とそうなってくるんですね。類は類を呼ぶです。

また自分の幼い頃の環境だけで無く、自己投資もしてきました。 自己投資とはもちろん、精神・魂に投資することと、スキルに投資することです。 どちらもお金は掛かります。 大学を出て就職してからもです。 下らない愚痴を言い合う飲み会には一切出ませんでした。 下らない事に給料を使うのは馬鹿馬鹿しいと疑いませんでした。 「付き合いが悪いな」とよく皮肉を言われたものです。 自分の上司も尊敬するに値しませんでした。 まさに愚かな小さき者としか感じません。 何も挑戦しない。何も意見が無い。 ただ上からの命令に従い、部下を従わせようともがく小物です。

また自分の幼い頃の環境だけで無く、自己投資もしてきました。 自己投資とはもちろん、精神・魂に投資することと、スキルに投資することです。 どちらもお金は掛かります。 大学を出て就職してからもです。 下らない愚痴を言い合う飲み会には一切出ませんでした。 下らない事に給料を使うのは馬鹿馬鹿しいと疑いませんでした。 「付き合いが悪いな」とよく皮肉を言われたものです。 自分の上司も尊敬するに値しませんでした。 まさに愚かな小さき者としか感じません。 何も挑戦しない。何も意見が無い。 ただ上からの命令に従い、部下を従わせようともがく小物です。

私は前職時代、北大修士課程卒業後にたまたま花*に入社し、 たまたまマーケティング部に所属され 、たまたま転勤も無くマーケティング一本でした。 しかし、大手量販店やAMAZON(当時はそれほど大きくはありませんでした)・ASKULなどは、 営業とは別に販売促進でよく通ったものです。 営業と同行も多かったですね。 当時、私が三十代で部長代理になったのは、前代未聞の話でした。 まだECが一般的では無かった時代に、会社では初のECを立ちあげたからです。 係長の頃、課長に稟議を通しても、全く理解されないので、社長室の同期に根回しをして貰い、 課長も部長も飛び越えて社長に直に提案しました。これも前代未聞です。

私は前職時代、北大修士課程卒業後にたまたま花*に入社し、 たまたまマーケティング部に所属され 、たまたま転勤も無くマーケティング一本でした。 しかし、大手量販店やAMAZON(当時はそれほど大きくはありませんでした)・ASKULなどは、 営業とは別に販売促進でよく通ったものです。 営業と同行も多かったですね。 当時、私が三十代で部長代理になったのは、前代未聞の話でした。 まだECが一般的では無かった時代に、会社では初のECを立ちあげたからです。 係長の頃、課長に稟議を通しても、全く理解されないので、社長室の同期に根回しをして貰い、 課長も部長も飛び越えて社長に直に提案しました。これも前代未聞です。

私は「クビになっても構わない。自分でできる自信があった。」と語っていましたが、 今、思えば恐ろしい事をやったと思います。 憶えているのは、社長が「だったら、お前がやれ」の一言です。 そこでいきなりEC課ができ、課長になりました。 もちろん失敗すれば、確実に降格・左遷です。 でも時代のトレンドに乗ることができたんですね。ECの売上高が全体の20%を超え、 利益はそれ以上でした。運が良かったのかもしれません。 その功績で、東大・京大・慶応・早稲田さん達より先に上に上がることができました。 ただ嫉みや嘲笑は当然ありました。

私は必死でした。自費でグロービスに通学しましたし(やはり200万円は掛かりましたね。ただMBAコースでは無かったです。)、 Adobeのアプリもスクールに通い(こちらも全教科で100万は掛かったですね)、インターネットの全てを学んできました。 自己投資の料金は、今振り替えれば軽く500万円以上でしょう。

私は必死でした。自費でグロービスに通学しましたし(やはり200万円は掛かりましたね。ただMBAコースでは無かったです。)、 Adobeのアプリもスクールに通い(こちらも全教科で100万は掛かったですね)、インターネットの全てを学んできました。 自己投資の料金は、今振り替えれば軽く500万円以上でしょう。

逆に自己投資をしない者が成功するはずがありません。

皆さんは現代社会に於いて、知識は無料と勘違いしているケースが多々見られます。 しかし実際は、知識は「お金を使って」始めて自分の血肉になるのです。 よって自己投資しない友は私にはいません。 「知識は買うもの」なのです。 「スキルも買うもの」なのです。 「私にはそんなお金が無い」という言い訳は今すぐ辞めるべきです。 生活の中で無駄な出費は必ずあります。 金持ちほど、コンセントは豆に抜くものです。

金持ちほど、買い物では「買う目的」がはっきりしています。 例えば、「シャンプーを買う」という目的でドラッグストアに行きます。 そしてシャンプーコーナーに最低5分は検討をします。 金持ちほど自動車などステイタスの類に拘りません。安全に走れればそれでいいのです。 フェラーリやポルシェを買うのは、小金持ちです。 金持ちほど数字を常に把握しています。 事実、貴方の財布には1円単位で幾ら入っていますか? 私の友人達は皆、謂えます。

金持ちほど、買い物では「買う目的」がはっきりしています。 例えば、「シャンプーを買う」という目的でドラッグストアに行きます。 そしてシャンプーコーナーに最低5分は検討をします。 金持ちほど自動車などステイタスの類に拘りません。安全に走れればそれでいいのです。 フェラーリやポルシェを買うのは、小金持ちです。 金持ちほど数字を常に把握しています。 事実、貴方の財布には1円単位で幾ら入っていますか? 私の友人達は皆、謂えます。

同時に絵や言葉の映像化には、知識だけでは無く、経験と語彙も必用です。 経験は「とにかくやってみる」ことに他なりません。 やってみて性に合わないなら辞めればいいだけです。 私のゴルフみたいなものですね。 経験は来るものでは無く、自分でやってみる・行ってみる・飛び込んでみることです。

当然、経験が舞い込んでくることはあります。 私の両親、妻、愛する息子を自動車事故で同時に亡くしたと き。 「なぜ、俺がこんな目に遭うんだ!!!」と叫び、運命を呪ったものです。 しかし今になって考えて観ると、あの大事件が私を一層高見に押し上げたことになっていると気がつきました。

き。 「なぜ、俺がこんな目に遭うんだ!!!」と叫び、運命を呪ったものです。 しかし今になって考えて観ると、あの大事件が私を一層高見に押し上げたことになっていると気がつきました。

実はこの「絵を観て言葉に、言葉を観て絵に!」は、 皆さんが幼い頃は、しょっちゅうやっていた事なのです。 小学校時代以前です。小学校の3年生ぐらいまでは、簡単にできたはずです。

大人の皆さんは、天気を自動的に連想します。 雨に濡れるのが嫌だからです。 嫌であると同時に、他人に「観られる」ことを意識するからです。

子供の頃は、私は男なので、よく怪獣を連想していました。 あの雲が怪獣、バルタン星人で、あの雲はウルトラマン。 そのときの私の頭の中には、リアルな映像が映し出されていたはずです。 皆さんも同じです。 ウルトラマンがバルタン星人にスペシュウム光線を発射している映像ですね。

しかし社会人に近づくに連れて、そんな連想をしなくなってしまったのです。 だから頭が堅いんですね。柔軟性が無くなっています。 中学校時代から「美術」の授業が始まります。 小学校では「図工」でしたね。

この学校教育が、連想を貧弱にさせる理由の一つとなります。 「美術」の時間では、絵を描かせたり、デッサン、彫刻、美術史などを勉強したはずです。 しかし、両親も学校の担任までも、高校受験に美術は関係無いという理由で蔑ろにします。 ただ内申書だけが問題になるだけです。

皆さんは美術館に行ったことがあるはずです。 しかし、ここでも絵を眺めるだけです。 「この絵は好きだ」「この絵は嫌いだ」程度の感想でしょう。

じっくりと一枚の絵を二時間も三時間も観ている方は、私の記憶では誰もいません。 私は両親に恵まれました。

父は今でいうグラフィックデザイナーです。しかしパソコンが無い時代です。 すべて手書きですね。カラスペンやGペン、カブラペンなどを知っていますか? 私のそばには、絵を描く全ての物がありました。

母は昭和7年生まれで、北海道大学を卒業した才女です。 当時の日本。しかも札幌で、女性が大学を卒業することはあり得ませんでした。 しかも母は文学部で、ロシア文学を専攻していました。 また母は絵も描きます。実際に画家として多くの賞を貰っています。 よって「絵」の見方を生まれながらに知る環境に恵まれていたわけです。

私も図書館と美術館は、毎日のように通っていました。 友達と遊ぶときも、今のようなTVゲームが無いので、虫取りや輪ゴム鉄砲で遊んでいたのを憶えています。 図書館も美術館も自宅から歩いて通える距離でした。

美術館では、1枚の絵をそれこそ3時間も観ていたこともあります。 いろいろな想像を駆け巡らせるんです。 細かな絵の部分にも、画家が敢えて描いた理由があるはずです。 それを小学校の頭でいろいろ連想してきました。 「絵を言葉に。言葉を絵に。」は実は非常に難易度が高い頭の使い方です。

逆にこれができると、受験勉強も楽しくなります。 「歴

ギリシャがペルシャ帝国と闘ったとき、ギリシャ人達は誇りと自由のために、命を懸けたのだろうな?!とか。 歴史が物語のように頭の中で映像として浮かんでいました。

右脳は「ビジュアル」を認識します。音楽など芸術全般は右脳が認識します。 左脳は「言語」を認識します。数学や化学式などもそうですね。 「絵を言葉に」するには、最初に右脳に入ってきたビジ

実際に、音楽を皆さんはどのように表現できますか? マーラー交響曲第五番の壮大なイメージをどのように言葉にしますか? 「絵を言葉に」するには、絵や音楽、映画、演劇、文学などが、自分の右脳で実際に映像になっていなければできないのです。 だから、皆さんは絵・音楽・詩・散文・演劇・映画を説明してしまいます。 感想は「面白い」「楽しい」「美しい」・・その逆のことばぐらいしかOUTPUTされてきません。 しかも全て「抽象言語」です。

逆に「言葉を絵に」するのは、比較的容易なはずです。 絵の上手さは別としてです。 それは左脳で、ある「単語」は、ある「意味」を持つと数学的に解釈しているからです。 ここでは経験や知識も役に立ちます。

しかし、やはり「言葉を絵にできても、映像にはできません」 その最大の理由は、本当の意味で「絵」を観た経験が無いことです。 また表現するための道具・・・すなわち「ボキャブラリー」「知識」が少ないことも一因です。

ならば現実世界の問題や悩みを、アドバイするときも「映像」でなければ矛盾しませんか? 私には多くの友人・知人がいます。 しかし、私は幼い頃から友人・知人を区分していました。 よって、知識力のある者、金持ち、正確に言えばビジネスを知っている者、表現力が豊富な者。 自然とそうなってくるんですね。類は類を呼ぶです。

私は「クビになっても構わない。自分でできる自信があった。」と語っていましたが、 今、思えば恐ろしい事をやったと思います。 憶えているのは、社長が「だったら、お前がやれ」の一言です。 そこでいきなりEC課ができ、課長になりました。 もちろん失敗すれば、確実に降格・左遷です。 でも時代のトレンドに乗ることができたんですね。ECの売上高が全体の20%を超え、 利益はそれ以上でした。運が良かったのかもしれません。 その功績で、東大・京大・慶応・早稲田さん達より先に上に上がることができました。 ただ嫉みや嘲笑は当然ありました。

逆に自己投資をしない者が成功するはずがありません。

皆さんは現代社会に於いて、知識は無料と勘違いしているケースが多々見られます。 しかし実際は、知識は「お金を使って」始めて自分の血肉になるのです。 よって自己投資しない友は私にはいません。 「知識は買うもの」なのです。 「スキルも買うもの」なのです。 「私にはそんなお金が無い」という言い訳は今すぐ辞めるべきです。 生活の中で無駄な出費は必ずあります。 金持ちほど、コンセントは豆に抜くものです。

同時に絵や言葉の映像化には、知識だけでは無く、経験と語彙も必用です。 経験は「とにかくやってみる」ことに他なりません。 やってみて性に合わないなら辞めればいいだけです。 私のゴルフみたいなものですね。 経験は来るものでは無く、自分でやってみる・行ってみる・飛び込んでみることです。

当然、経験が舞い込んでくることはあります。 私の両親、妻、愛する息子を自動車事故で同時に亡くしたと

語彙(ボキャブラリー)は豊かなほど、映像をリアルに生々しく、まさにそこで本当に観ているが如く表現できます。 語彙を高めるには、読書が一番としか謂いようがありません。

ただ私は類語辞典も読んでいました。調べるのでは無く「読んでいた」んです。 実際に今持っている角川の類語

長々とまた書いてしまいました。 結論を言います。 「絵を言葉に」「言葉を絵に」するには、右脳と左脳の連携が必須であり、 それを具体的に行うのは、「映像」のように頭に浮かぶことだ!ということです。 そのための具体的な方法が、「生活のあらゆる物・出来事をよく観察する」「観察した後は考える事」「経験を自分から取り入れる」「語彙を豊かにする」 となるわけです。

そして自己投資せずに、これらを習得しようと考える者は、結局、人生を無駄にしています。 たった一回の、たった一つの人生なのに。 もう二度とこの人生はやって来ないのに。 それが分からないのですね。そして死に際で後悔しますが、もう遅しです。

PR

今回は「連想」について解説します。 「連想」という言葉に似た単語では「感想」という単語があります。  「感想」は端的に五感で認識した物・人・出来事・概念に対して、感情として発せられる言葉です。

「感想」は端的に五感で認識した物・人・出来事・概念に対して、感情として発せられる言葉です。

例えば・・・ マリンブルーの穏やかな海に沈む真っ赤に染まった夕日を観れば、「美しい」「素晴らしい」「感動的だ!」「生きた意味を感じる」・・ と誰もが、観た咄嗟に出てくる言葉です。 「感想」は思考を伴いません。まさに反射的に出てくる「単語」と謂えます。

「連想」はやはり五感で認識した物・人・出来事・概念に対して、個々の経験や知識が加味されて、まったく新たな「言葉」に変換されます。 例えば、先ほどの「マリンブルーの穏やかな海に沈む真っ赤に染まった夕日」を観た(五感で言う視覚)場合、 「学生時代ラグビーに掛けた青春の1ページ」 「真っ赤な夕日が染まる青い海のコントラスト」 「昔観た懐かしのドラマ水谷豊主演の”熱中時代”」 「牧原敬之の”君は誰とあくびをしますか”という曲」 「夕日に向かって俺は男だ!と叫ぶ高校生」 ・・・・。 という具合に、幾らでも浮かんできます。

もう一つ。 「犬」という単語を観た時、どのような連想をするでしょうか? 「動揺”犬のおまわりさん”の困った犬の表情」 「昔飼っていたマルチーズのコロ」 「日本一強い闘犬の代表である土佐犬」 「渋谷のハチ公」 「また足を噛まれるのではないか、という恐怖心」 「犬猿の仲。」 「犬と同じように変われている猫」 このように「認識」は出来事・人物・物だけで無く、「ことば」「単語」でも連想は浮かびます。

その連想言語には、明らかに個人差があります。 経験・知識・固定観念によって、様々に変化するわけです。 そこで皆さんは「連想法タロットリーディング法」で、ドローカードを連想した場合、個々によって、 全く違う連想言語が出てくるのだから、タロットリーディングは不可能では?と思う事でしょう。 その回答は次章に廻すとして・・・ 少しだけヒントを説明します。 例えば・・「犬」という「単語」から、「動揺”犬のおまわりさん”の困った犬の表情」と連想した。 この段階ではタロットリーディングは不可能です。 なぜなら「一次連想」に過ぎないからです。 一次連想とは、最初に思いついた言葉ですね。 連想ゲームをやったことがあるでしょう。 最初の人の連想と、10人目の人の連想は、全く異なる言葉になりませんか?

私なら・・・ 「犬のおまわりさん」から、次の連想言語が生まれてきます。 このとき重要なのは、質問思考です。 「犬のおまわりさん」とは「どういう状態のことを謂うのか?」と自問自答します。 確か・・・ 「政府の犬」 「警察」 「犯罪を取り締まり起訴に持ち込む証拠を集める職業」 と謂えますよね。 これが第二次連想です。 「犬」という最初の単語から「警察」に変化したのです。 どう考えても、「犬」と「警察」は違う「単語」です。 その警察が困った表情をしている。それは迷子の子猫が居て、名前も住所もわからないからだ。 このときに、私の頭の中では、リアルな映像が浮かんでいます。

「道ばたで出逢った迷子の素性も名前も住所もわからない。これでは親御さんを探せない。さあ、どうしたものか?と思案に繰れて呆然と突っ立て居る巡査が、顔を横にして腕を組んで困っている」 これは、私の頭に浮かんだ映像をそのまま「文章」に変えただけです。

その「文章」をさらに発展してみます。

人生の生き方というテーマがあって、それに対しての文面です。

「いつでも、どこでも、困っている人が大勢居る。特に幼い子供が両親と離れて泣いている姿は可哀想なものだ。それでもおまわりさんは、何とかして両親を探し出して幼い子供も両親も安心させてあげたい。否、おもわりさんに限らず、成熟した正しい心を持つ者ならば、誰しもこのように思うだろう。困っている人を助ける心。なんとかしてあげたいという想い。この想いこそが、人間が人間として生きる上で最も美しい愛に近いのでは無いだろうか?愛は他人のことを、まさに自分のことのように想い、自分の事のように行動してあげることだ。ある人は親切とも語るだろう。ある人は仁と呼ぶだろう。もっと謂えば、困っている人を助けてあげることを、自ら進んで行うことが人間関係を素晴らしいものにし、自分の人生をより幸せに高めることではないだろうか!皆も会社で困っている人が居たら助けてあげること。誰かが間違ったならば、それを追い詰めるのでは無く、自分も相手と同じように考えて赦し、助けてあげること。この行いが自分を豊かにするのだ。」

如何でしょうか?

まるでタロットリーディングではありませんか? 最初は「犬」から始まったんですよ。 つまり「犬の絵のタロット」(仮に犬のタロットがあったとしてです)を読んだことになるわけです。

連想にはもう一つ重大な心理学的根拠があります。 ユングが提唱した「元型」「集団的無意識」と呼ばれる概念ですね。 それは中世の絵画の図像学(アトリビュート)にも関係します。 「元型」を解説します。

例えば・・ここに「骸骨」の写真があったとします。それを観たとき、どのような感じ方をするでしょう? 「先が無い」「将来は無い」「ひからびている」「堅い」「死」「過去の遺物」「滅びる」・・・ というような概念が浮かぶはずです。 またここに「笑っている赤ちゃん」の写真があったとします。 「可愛い」「将来は有望」「やわらかい」「抱きしめたい」「命の息吹」「誕生」・・・ というような概念が浮かぶはずです。

そしてこの概念は、過去から現在に至る世界中の人間が同様に感じるのです。 つまり、「赤ちゃん」の写真から、誰も皆が、同じ連想をするということです。 これは人間の本能に相関関係があります。 「元型」は意識できないものです。むしろ潜在意識・無意識の領域です。 しかし、世界中の誰もが同じ「ことば」を発するのです。

「連想」には二通りあり、特定の絵・単語から、個々の経験・知識から導き出させる「独自のことば」と、 世界中の誰もが無意識の領域で出される「共通認識のことば」があるということです。 これを応用したのが、図像学(アトリビュート)ですね。 中世では、作家・画家独自の美を追究することよりも、世間的な公の概念を描くことのほうが重要だったからです。 当然ですが、キリスト教の影響は絶大です。 仮にイエス・キリストを描くときに、逆五芒星を一緒に描いたなら、その画家は異端とされ、中世社会から断絶されます。 最悪は火あぶりとなるでしょう。

アトリビュートでは「白い犬」は「忠誠」「誠実」を顕します。 タロットにも「愚者」「ペンタクル10」で出てきますね。 これは原始時代からの人類の記憶に関係します。 犬は原始時代から飼われていたことは、歴史的事実です。 犬は主人を裏切らず、危険を察知し、主人の手伝いもします。(羊飼いでは犬を手伝わせているでしょ) その深層記憶が、アトリビュートとして顕れてきただけのことです。 魔術師など、「白百合」が描かれています。 他にも「ペンタクル3」「法王」「死神」「ペンタクルエース」など多くのタロットに描かれています。

これはマルセイユ版ではあり得ません。 「白百合」はアトリビュートでは、「聖母マリア」を顕します。 そのことから同時に「母」「女(淑女)」も顕します。 これも太古の記憶から出てきた連想です。 白百合は、「純粋さ」「罪の無さ」「純潔」「処女性」の象徴として昔から謳われてきました。 祖国を救った聖女ジャンヌ・ダルクが身につけることを許されたブルボン王朝の紋章も同じ白百合ですね。 余談ですが、百合(ゆり)とは、女性の同性愛、またはそれに近い友愛のことも指します。 逆に赤い薔薇はゲイですね。薔薇族と謂います。 このような歴史的背景から、先人達の深層記憶に白百合=聖母マリアと刻み込まれたわけです。

https://www.youtube.com/watch?v=FOViXl0ydpM

結論として「連想法タロットリーディング法」は、個々の経験・知識に左右されようと何ら問題は無いということです。 逆に「絵」そのものに集中して、その絵の語る啓示を考えるのですから、まさにタロットリーディングと謂えるでしょう。

例えば・・・ マリンブルーの穏やかな海に沈む真っ赤に染まった夕日を観れば、「美しい」「素晴らしい」「感動的だ!」「生きた意味を感じる」・・ と誰もが、観た咄嗟に出てくる言葉です。 「感想」は思考を伴いません。まさに反射的に出てくる「単語」と謂えます。

「連想」はやはり五感で認識した物・人・出来事・概念に対して、個々の経験や知識が加味されて、まったく新たな「言葉」に変換されます。 例えば、先ほどの「マリンブルーの穏やかな海に沈む真っ赤に染まった夕日」を観た(五感で言う視覚)場合、 「学生時代ラグビーに掛けた青春の1ページ」 「真っ赤な夕日が染まる青い海のコントラスト」 「昔観た懐かしのドラマ水谷豊主演の”熱中時代”」 「牧原敬之の”君は誰とあくびをしますか”という曲」 「夕日に向かって俺は男だ!と叫ぶ高校生」 ・・・・。 という具合に、幾らでも浮かんできます。

もう一つ。 「犬」という単語を観た時、どのような連想をするでしょうか? 「動揺”犬のおまわりさん”の困った犬の表情」 「昔飼っていたマルチーズのコロ」 「日本一強い闘犬の代表である土佐犬」 「渋谷のハチ公」 「また足を噛まれるのではないか、という恐怖心」 「犬猿の仲。」 「犬と同じように変われている猫」 このように「認識」は出来事・人物・物だけで無く、「ことば」「単語」でも連想は浮かびます。

その連想言語には、明らかに個人差があります。 経験・知識・固定観念によって、様々に変化するわけです。 そこで皆さんは「連想法タロットリーディング法」で、ドローカードを連想した場合、個々によって、 全く違う連想言語が出てくるのだから、タロットリーディングは不可能では?と思う事でしょう。 その回答は次章に廻すとして・・・ 少しだけヒントを説明します。 例えば・・「犬」という「単語」から、「動揺”犬のおまわりさん”の困った犬の表情」と連想した。 この段階ではタロットリーディングは不可能です。 なぜなら「一次連想」に過ぎないからです。 一次連想とは、最初に思いついた言葉ですね。 連想ゲームをやったことがあるでしょう。 最初の人の連想と、10人目の人の連想は、全く異なる言葉になりませんか?

私なら・・・ 「犬のおまわりさん」から、次の連想言語が生まれてきます。 このとき重要なのは、質問思考です。 「犬のおまわりさん」とは「どういう状態のことを謂うのか?」と自問自答します。 確か・・・ 「政府の犬」 「警察」 「犯罪を取り締まり起訴に持ち込む証拠を集める職業」 と謂えますよね。 これが第二次連想です。 「犬」という最初の単語から「警察」に変化したのです。 どう考えても、「犬」と「警察」は違う「単語」です。 その警察が困った表情をしている。それは迷子の子猫が居て、名前も住所もわからないからだ。 このときに、私の頭の中では、リアルな映像が浮かんでいます。

「道ばたで出逢った迷子の素性も名前も住所もわからない。これでは親御さんを探せない。さあ、どうしたものか?と思案に繰れて呆然と突っ立て居る巡査が、顔を横にして腕を組んで困っている」 これは、私の頭に浮かんだ映像をそのまま「文章」に変えただけです。

その「文章」をさらに発展してみます。

人生の生き方というテーマがあって、それに対しての文面です。

「いつでも、どこでも、困っている人が大勢居る。特に幼い子供が両親と離れて泣いている姿は可哀想なものだ。それでもおまわりさんは、何とかして両親を探し出して幼い子供も両親も安心させてあげたい。否、おもわりさんに限らず、成熟した正しい心を持つ者ならば、誰しもこのように思うだろう。困っている人を助ける心。なんとかしてあげたいという想い。この想いこそが、人間が人間として生きる上で最も美しい愛に近いのでは無いだろうか?愛は他人のことを、まさに自分のことのように想い、自分の事のように行動してあげることだ。ある人は親切とも語るだろう。ある人は仁と呼ぶだろう。もっと謂えば、困っている人を助けてあげることを、自ら進んで行うことが人間関係を素晴らしいものにし、自分の人生をより幸せに高めることではないだろうか!皆も会社で困っている人が居たら助けてあげること。誰かが間違ったならば、それを追い詰めるのでは無く、自分も相手と同じように考えて赦し、助けてあげること。この行いが自分を豊かにするのだ。」

如何でしょうか?

まるでタロットリーディングではありませんか? 最初は「犬」から始まったんですよ。 つまり「犬の絵のタロット」(仮に犬のタロットがあったとしてです)を読んだことになるわけです。

連想にはもう一つ重大な心理学的根拠があります。 ユングが提唱した「元型」「集団的無意識」と呼ばれる概念ですね。 それは中世の絵画の図像学(アトリビュート)にも関係します。 「元型」を解説します。

例えば・・ここに「骸骨」の写真があったとします。それを観たとき、どのような感じ方をするでしょう? 「先が無い」「将来は無い」「ひからびている」「堅い」「死」「過去の遺物」「滅びる」・・・ というような概念が浮かぶはずです。 またここに「笑っている赤ちゃん」の写真があったとします。 「可愛い」「将来は有望」「やわらかい」「抱きしめたい」「命の息吹」「誕生」・・・ というような概念が浮かぶはずです。

そしてこの概念は、過去から現在に至る世界中の人間が同様に感じるのです。 つまり、「赤ちゃん」の写真から、誰も皆が、同じ連想をするということです。 これは人間の本能に相関関係があります。 「元型」は意識できないものです。むしろ潜在意識・無意識の領域です。 しかし、世界中の誰もが同じ「ことば」を発するのです。

「連想」には二通りあり、特定の絵・単語から、個々の経験・知識から導き出させる「独自のことば」と、 世界中の誰もが無意識の領域で出される「共通認識のことば」があるということです。 これを応用したのが、図像学(アトリビュート)ですね。 中世では、作家・画家独自の美を追究することよりも、世間的な公の概念を描くことのほうが重要だったからです。 当然ですが、キリスト教の影響は絶大です。 仮にイエス・キリストを描くときに、逆五芒星を一緒に描いたなら、その画家は異端とされ、中世社会から断絶されます。 最悪は火あぶりとなるでしょう。

アトリビュートでは「白い犬」は「忠誠」「誠実」を顕します。 タロットにも「愚者」「ペンタクル10」で出てきますね。 これは原始時代からの人類の記憶に関係します。 犬は原始時代から飼われていたことは、歴史的事実です。 犬は主人を裏切らず、危険を察知し、主人の手伝いもします。(羊飼いでは犬を手伝わせているでしょ) その深層記憶が、アトリビュートとして顕れてきただけのことです。 魔術師など、「白百合」が描かれています。 他にも「ペンタクル3」「法王」「死神」「ペンタクルエース」など多くのタロットに描かれています。

これはマルセイユ版ではあり得ません。 「白百合」はアトリビュートでは、「聖母マリア」を顕します。 そのことから同時に「母」「女(淑女)」も顕します。 これも太古の記憶から出てきた連想です。 白百合は、「純粋さ」「罪の無さ」「純潔」「処女性」の象徴として昔から謳われてきました。 祖国を救った聖女ジャンヌ・ダルクが身につけることを許されたブルボン王朝の紋章も同じ白百合ですね。 余談ですが、百合(ゆり)とは、女性の同性愛、またはそれに近い友愛のことも指します。 逆に赤い薔薇はゲイですね。薔薇族と謂います。 このような歴史的背景から、先人達の深層記憶に白百合=聖母マリアと刻み込まれたわけです。

https://www.youtube.com/watch?v=FOViXl0ydpM

結論として「連想法タロットリーディング法」は、個々の経験・知識に左右されようと何ら問題は無いということです。 逆に「絵」そのものに集中して、その絵の語る啓示を考えるのですから、まさにタロットリーディングと謂えるでしょう。

タロットの存在価値とは何か?

まずタロットの歴史は、マルセイユ版から始まります。 フランスの港街マルセイユで、中世14世紀~16世紀にかけて盛んに印刷されました。

その理由は遊びのカードのためです。 当時は遊戯が少なかったのは周知の事実です。映画はもちろん、芝居すらお粗末でした。まだシェイクスピアは生まれていません。 遊園地もありません。 書籍も手書で写経のように写し書きしたものです。よって非常に高価ですから大衆には買えません。

そこで「タロットカード」衆~貴族まで遊んだのです。 事実、大衆の中ではギャンブルでタロットカードを使う者達も多かったという史実があります。 「遊び」のカードに「意味」は無い。 「遊び」のカードに「逆位置」も無い。 やがてマルセイユ版タロットカードは「トランプ」へと変化します。 ジプシーが占いをしていた史実はありますが、彼らの占いは直感に寄るもので、 タロットを読んでいたわけではありません。 ただ彼らが、フランスからヨーロッパ各地にタロットを広めたという功績はあります。

タロットを発明したのは、テンプル騎士団という説が最も有力です。 テンプル騎士団はフランスで生まれました。 法王の特権で巡礼者の保護のために結成された宗教的軍事教団です。 テンプル騎士団から、十字軍が生まれます。十字軍はイギリスです。 このテンプル騎士団が、最初の「秘密結社」です。 秘密結社も多く在ります。薔薇十字団・黄金の夜明け団・フリーメーソン・・・ 彼らの本当の目的は、「カバラの研究と解釈、カバラの実践」です。

タロットを発明したのは、テンプル騎士団という説が最も有力です。 テンプル騎士団はフランスで生まれました。 法王の特権で巡礼者の保護のために結成された宗教的軍事教団です。 テンプル騎士団から、十字軍が生まれます。十字軍はイギリスです。 このテンプル騎士団が、最初の「秘密結社」です。 秘密結社も多く在ります。薔薇十字団・黄金の夜明け団・フリーメーソン・・・ 彼らの本当の目的は、「カバラの研究と解釈、カバラの実践」です。

さて「カバラ」とは何でしょう? 「カバラ」とはユダヤ教神秘主義思想と翻訳されているために誤解を生じますが、 「人間が如何に幸せに、神に近づく生き方をするのか」という手引き書です。 世界には多くの宗教・神話があります。 最初の宗教(まだ宗教というカタチにもなっていませんが)は、世界各地に各々点在しています。 ギリシャ・ローマは「ギリシャ神話」からキリスト教へ移行しました。 北欧ではケルト神話からキリスト教へ移行しました。 当時はまだ仏教は存在しません。また仏陀自身は教典を書いていません。弟子が書いたのです。 ユダヤ教の教典は、旧約聖書・トーラーですが、ユダヤ教からキリスト教、イスラム教に別れたのです。 中国では「儒教」「道教」が主流です。儒教も孔子が直接書いたものでは無く弟子が書いたものです。 「道教」のみが老子自身が書きました。そのご荘子によって完成します。 日本では・・・お粗末ですが宗教というものは存在していません。 日本神道も明治初めにできた宗教です。日本神話を信じていたわけですね。その後聖徳太子が仏教を中国から輸入します。 これは政治のためですね。

さて「カバラ」とは何でしょう? 「カバラ」とはユダヤ教神秘主義思想と翻訳されているために誤解を生じますが、 「人間が如何に幸せに、神に近づく生き方をするのか」という手引き書です。 世界には多くの宗教・神話があります。 最初の宗教(まだ宗教というカタチにもなっていませんが)は、世界各地に各々点在しています。 ギリシャ・ローマは「ギリシャ神話」からキリスト教へ移行しました。 北欧ではケルト神話からキリスト教へ移行しました。 当時はまだ仏教は存在しません。また仏陀自身は教典を書いていません。弟子が書いたのです。 ユダヤ教の教典は、旧約聖書・トーラーですが、ユダヤ教からキリスト教、イスラム教に別れたのです。 中国では「儒教」「道教」が主流です。儒教も孔子が直接書いたものでは無く弟子が書いたものです。 「道教」のみが老子自身が書きました。そのご荘子によって完成します。 日本では・・・お粗末ですが宗教というものは存在していません。 日本神道も明治初めにできた宗教です。日本神話を信じていたわけですね。その後聖徳太子が仏教を中国から輸入します。 これは政治のためですね。

ここで謂いたいのは、「カバラ」こそが最も太古の宗教書である、ということです。 一説では大天使ラジエルの書の一部とも謂われています。 「カバラ」は難解な哲学です。それを集約したものがセフィロトの樹です。 さてタロットの発祥ですが、マルセイユ版の後に1910年、黄金の夜明け団の幹部アーサー・エドワード・ウェイトが、 カバラの思想を、マルセイタロットに盛り込んで、全く新しいタロットを創ります。 これが「ウェイト・スミス」版です。 つまり、タロットは遊びのカードから、20世紀初頭にやっとカバラの思想を描いたタロットになるのです。 ウエィト・スミス版は大ブレイクします。

ここで謂いたいのは、「カバラ」こそが最も太古の宗教書である、ということです。 一説では大天使ラジエルの書の一部とも謂われています。 「カバラ」は難解な哲学です。それを集約したものがセフィロトの樹です。 さてタロットの発祥ですが、マルセイユ版の後に1910年、黄金の夜明け団の幹部アーサー・エドワード・ウェイトが、 カバラの思想を、マルセイタロットに盛り込んで、全く新しいタロットを創ります。 これが「ウェイト・スミス」版です。 つまり、タロットは遊びのカードから、20世紀初頭にやっとカバラの思想を描いたタロットになるのです。 ウエィト・スミス版は大ブレイクします。

多くのオカルティスト、カバリスト達が、独自にタロットとカバラの相関関係を研究し、 「意味という概念」を書きました。 有名なのは、クローリーやエリファス・レヴィ2世ですね。 そして現代でも、その「意味なる概念」を、タロットの意味だ!と謂って教えています。 書籍も同様です。 簡単に言えば、先人のカバリスト達の真似です。 そこで「カバラ」に戻ります。 「カバラ」は難解です。暗号的な言葉が多数あり、まさに哲学書となんら変わりはありません。 イマニエル・カントの『純粋理性批判』を読んだ人はいらっしゃいますか? 私は哲学を専攻していましたから、カントもヘーゲルも一応は読んでいます。 おそらく、書店で立ち読みした場合、「何を書いているのか、さっぱり分からない」と思います。 哲学は思考を文章で表現するため、一つ一つの単語を明確に定義していく必用があります。

「カバラ」もまさに同じなのですね。 カバラの目的は、「人間がエデンを追われ原罪を背負い生きていく上で、如何に幸せに人生を歩むか?如何に神に近づく生き方をするか」を、 まさに哲学書の如くに書いた書物です。 そしてウェイト・スミス版タロットには、その思想体系が愚者からペンタクルキングにまで、何かしら描かれています。

つまり・・・・・ タロットは「人生の幸せな生き方、正しい生き方」を絵で表現したものなのです。 それにも関わらず、「意味を憶えて」プロのタロット占い師になった方は大勢います。 そしてドローされたカードに「意味を当てはめていく」作業をします。 工場でのラインと同じですね。 ※別に職業蔑視ではありません。分かり易い例えとして挙げています。 ラインでは商品が流れてきます。そして各々の担当者が部品を組み付けます。 実は「意味を当てはめる」タロットリーディングは、この作業とまったく同じです。 結論です。 タロットの目的は、相談者の救済にあります。 相談者の人生を正しいものに、幸せなものにすることです。 タロット鑑定師は、導師(グル)ですね。 ただし、タロッティストはことばを使って、導きます。 導くのは相談者の人生の扉の前までです。 扉を開けるのは相談者自身です。なぜなら相談者の人生だからです。

つまり・・・・・ タロットは「人生の幸せな生き方、正しい生き方」を絵で表現したものなのです。 それにも関わらず、「意味を憶えて」プロのタロット占い師になった方は大勢います。 そしてドローされたカードに「意味を当てはめていく」作業をします。 工場でのラインと同じですね。 ※別に職業蔑視ではありません。分かり易い例えとして挙げています。 ラインでは商品が流れてきます。そして各々の担当者が部品を組み付けます。 実は「意味を当てはめる」タロットリーディングは、この作業とまったく同じです。 結論です。 タロットの目的は、相談者の救済にあります。 相談者の人生を正しいものに、幸せなものにすることです。 タロット鑑定師は、導師(グル)ですね。 ただし、タロッティストはことばを使って、導きます。 導くのは相談者の人生の扉の前までです。 扉を開けるのは相談者自身です。なぜなら相談者の人生だからです。

その理由は遊びのカードのためです。 当時は遊戯が少なかったのは周知の事実です。映画はもちろん、芝居すらお粗末でした。まだシェイクスピアは生まれていません。 遊園地もありません。 書籍も手書で写経のように写し書きしたものです。よって非常に高価ですから大衆には買えません。

そこで「タロットカード」衆~貴族まで遊んだのです。 事実、大衆の中ではギャンブルでタロットカードを使う者達も多かったという史実があります。 「遊び」のカードに「意味」は無い。 「遊び」のカードに「逆位置」も無い。 やがてマルセイユ版タロットカードは「トランプ」へと変化します。 ジプシーが占いをしていた史実はありますが、彼らの占いは直感に寄るもので、 タロットを読んでいたわけではありません。 ただ彼らが、フランスからヨーロッパ各地にタロットを広めたという功績はあります。

多くのオカルティスト、カバリスト達が、独自にタロットとカバラの相関関係を研究し、 「意味という概念」を書きました。 有名なのは、クローリーやエリファス・レヴィ2世ですね。 そして現代でも、その「意味なる概念」を、タロットの意味だ!と謂って教えています。 書籍も同様です。 簡単に言えば、先人のカバリスト達の真似です。 そこで「カバラ」に戻ります。 「カバラ」は難解です。暗号的な言葉が多数あり、まさに哲学書となんら変わりはありません。 イマニエル・カントの『純粋理性批判』を読んだ人はいらっしゃいますか? 私は哲学を専攻していましたから、カントもヘーゲルも一応は読んでいます。 おそらく、書店で立ち読みした場合、「何を書いているのか、さっぱり分からない」と思います。 哲学は思考を文章で表現するため、一つ一つの単語を明確に定義していく必用があります。

「カバラ」もまさに同じなのですね。 カバラの目的は、「人間がエデンを追われ原罪を背負い生きていく上で、如何に幸せに人生を歩むか?如何に神に近づく生き方をするか」を、 まさに哲学書の如くに書いた書物です。 そしてウェイト・スミス版タロットには、その思想体系が愚者からペンタクルキングにまで、何かしら描かれています。

占い業界の中でもっとも需要があるのはタロットです。

これは至って自然でしょう。ネット環境の回線速度の向上により、対面鑑定よりもチャット・電話鑑定のほうが主流になりました。

しかし、タロットリーディングを学ばなければなりません。

考えられる最も有効な方法はタロット講座もしくはタロットスクールでしょう。

金額は相応に掛かります。

低価格だからといって、その講座を受講をすると、痛手を食らうでしょう。

本章は既にタロットを習得したと仮定しましょう。

さて待望のタロット占い師になりました。

稼げるか?

答えはシンプル。

稼げません。

世の中、そんなに甘くありません。

特に占い業界は、誰にでも参入できます。競合が多いわけです。

重要なのはブランディングとハウスリスト収集です。

これはマーケティングですね。

タロット講座・タロットスクールでは、マーケは教えません。教えるどころか知らないでしょう。知っていたら、別の職業を選ぶでしょうね。

これは至って自然でしょう。ネット環境の回線速度の向上により、対面鑑定よりもチャット・電話鑑定のほうが主流になりました。

しかし、タロットリーディングを学ばなければなりません。

考えられる最も有効な方法はタロット講座もしくはタロットスクールでしょう。

金額は相応に掛かります。

低価格だからといって、その講座を受講をすると、痛手を食らうでしょう。

本章は既にタロットを習得したと仮定しましょう。

さて待望のタロット占い師になりました。

稼げるか?

答えはシンプル。

稼げません。

世の中、そんなに甘くありません。

特に占い業界は、誰にでも参入できます。競合が多いわけです。

重要なのはブランディングとハウスリスト収集です。

これはマーケティングですね。

タロット講座・タロットスクールでは、マーケは教えません。教えるどころか知らないでしょう。知っていたら、別の職業を選ぶでしょうね。

ご興味があれば、

下記の講座をご覧下さい。

<a href="http://www.tarot-komachi.com/fullset.html" target="_blank">http://www.tarot-komachi.com/fullset.html</a>

ほとんど資金なしで、本気で不労所得を得て経済的自由を手に入れたいならば、こちらのURLをクリックしてください。

<a href="http://www.tarot-komachi.com/bizinessstudy.html" target="_blank">http://www.tarot-komachi.com/bizinessstudy.html</a>

最初のステップはタロットリーディングの習得です。

現実的に考えるならば・・

○独学:これは非常に時間が掛かります。私は35年独学でタロットリーディングを習得していきました。いまではオリジナルなリーディングノウハウも編み出しています。しかし、素人さんが最初から独学は最低でも3年以上は掛かるでしょう。

○タロット講座

○タロットスクール

一番手近なのは、タロット講座やタロットスクールに通うことですね。

ただし問題はあります。

1.意味しか教えません。

「意味を覚えさせる」ことが彼らの授業法です。

しかし意味を覚えてもタロットリーディングはできません。

意味をカードに当てはめているだけです。

2.高額な授業料

一般的にタロット講座・タロットスクールは300,000円平均です。

3.彼らはインターネット知識も無ければ、インターネットマーケティング知識もありません。

要は学んだら、さっさと独立しな!あとは知りません。ということです。

だって知らないんですから。

占い業界全体が、不況下では伸びます。

またインターネット環境の整備により顧客の鑑定形態が大きく変化しました。

ネット環境整備以前は、対面鑑定中心でしたね。

デパートの踊り場、地下街の脇、路上も占い師がいました。

しかし、現在は違います。

90%以上は「電話による占い(鑑定)」です。

わざわざ対面でなくても、気軽に「聴きたいときに聴ける」わけです。

元来、占い師に国家試験はありません。

占いスキルさえあれば、誰にでも成れます。

ただし誰にでも成れることは、市場参入障壁が低いわけですから、競合は蟻の如く増え続けます。

競合とのUPS(差別化)が明確で無ければ、勝てないでしょう。

ただ勝つ方法はあります。

彼らの多くはインターネット知識が乏しく、マーケティングも知りません。

自分でサイト(ホームページ)も作れませんし、それを検索エンジンの上位に表示するノウハウもありません。

同時にインターネットマーケッティングの知識は皆無です。

そこに勝つチャンスがあります。

私の本業はインターネットマーケティングコンサルタントです。

タロットを実占しているのは、ある意味、「人を救う」ことだからですね。

小町のタロット講座で一番人気はフルセット78枚タロット講座。

ご興味があればクリックPlease!

http://www.tarot-komachi.com/fullset.html

小町のタロット講座で一番人気はフルセット78枚タロット講座。

ご興味があればクリックPlease!

http://www.tarot-komachi.com/fullset.html

リンク

カテゴリー

ブログ内検索